Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha estado en medio de la polémica en razón de multitud de decisiones altamente controvertidas. Si bien las medidas proteccionistas, su cercanía con Israel o su beligerancia en temas internacionales se daban por descontado, no es este el caso de las universidades, que han devenido en un blanco inesperado del Gobierno.

Así, durante las últimas semanas, las autoridades han enviado cartas a unas 60 instituciones de educación superior para condicionar el financiamiento o la exención de tributos a la adopción de medidas que, según los críticos, representan una injerencia abierta de la Casa Blanca que atenta contra la libertad de pensamiento y el debate crítico, prácticas que cuentan con gran tradición dentro de la academia estadounidense.

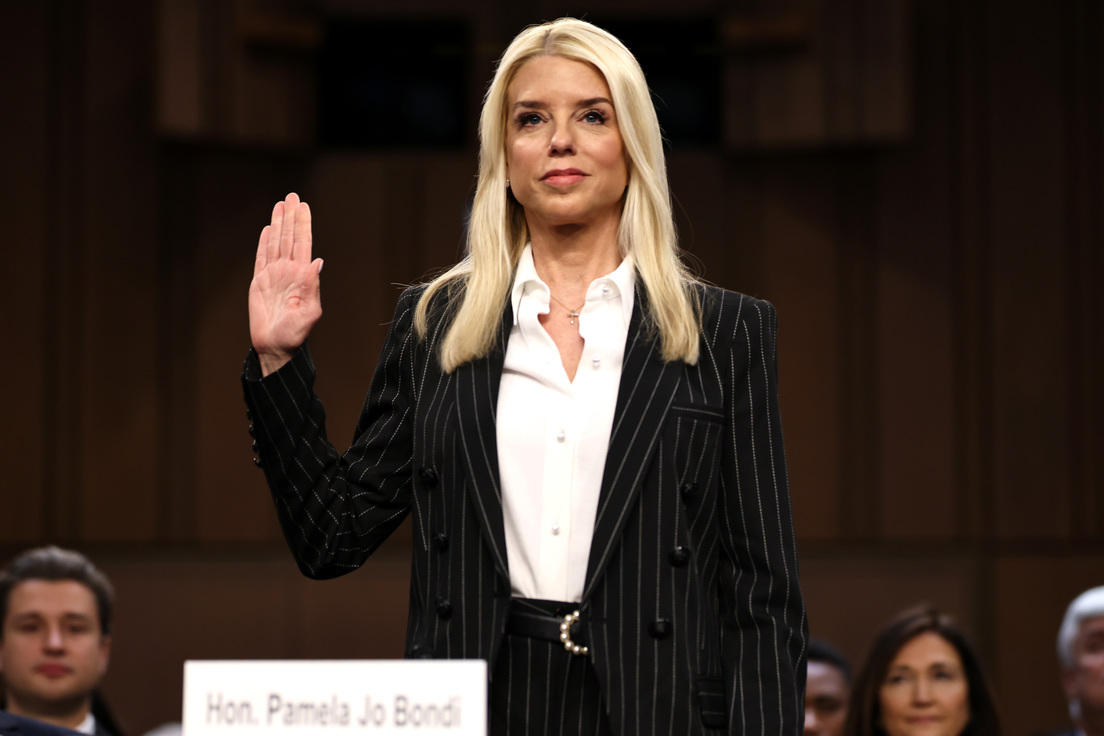

En el actual estado de cosas, cobra especial importancia el respaldo sin fisuras a las políticas israelíes y a la proscripción de cualquier manifestación que pueda ser calificada como "propalestina". No son meras retóricas. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ha tildado de "terroristas domésticos" a quienes participan en estas actividades.

Hay antecedentes. En 2024, cuando aún gobernaba el demócrata Joe Biden y la cifra de asesinados en Gaza por las fuerzas israelíes superaba las 40.000 personas, algunas universidades establecieron protocolos para impedir o restringir las protestas. No querían que se repitiera una oleada de manifestaciones críticas con Israel, con las políticas de EE.UU. en Oriente Próximo y los nexos financieros de las instituciones de educación superior y el país hebreo que había tenido lugar durante la primavera.

El caso Harvard

La diferencia entre estas acciones –que ya podrían calificarse como intentos para limitar la libertad de expresión– y las que ahora pretende implementar el Gobierno trumpista es que ahora se exigen reformas relativas a aspectos de su funcionamiento interno, como consta en la comunicación que envió el Departamento de Educación a las autoridades de la Universidad de Harvard el pasado 11 de abril.

Las demandas abarcan cambios relativos al poder de profesores (tanto titulares como no titulares) y miembros del personal administrativo "más comprometidos con el activismo que con la investigación", en favor de beneficiar a "aquellos más dedicados a la misión académica de la universidad y comprometidos con los cambios" que reclama el Gobierno.

Del mismo modo, se exige poner fin a las contrataciones y admisiones nacionales e internacionales basadas en políticas de inclusión de minorías y regresar a metodologías basadas estrictamente en el mérito de los aspirantes, aunque las políticas de cuotas para minorías nunca han prescindido de los elevados estándares académicos que caracterizan a esa casa de estudios.

Se reclama asimismo la implementación de medidas para "evitar la admisión de estudiantes hostiles a los valores e instituciones estadounidenses […] incluyendo a estudiantes que apoyen el terrorismo o el antisemitismo" y se establece la obligatoriedad de comunicar a las autoridades federales la comisión de cualquier infracción cometida por un extranjero, con independencia de su estatus migratorio.

Adicionalmente, se ordena la contratación de una entidad externa para la realización de una auditoría en todos los departamentos, en aras de garantizar lo que el Departamento de Educación denominó "diversidad de puntos de vista". Si tras ello se demuestra la referida ausencia en algún departamento o área, Harvard estará obligada a contratar "a una masa crítica de nuevo profesorado dentro de ese departamento o campo que proporcione" la diversidad requerida.

Las autoridades universitarias se negaron a cumplir con lo que se les exigía. "La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales", dijo el presidente de la institución, Alan Garber.

Frente a los señalamientos de antisemitismo, la universidad se ha defendido y ha recalcado su compromiso para frenar esa y otras prácticas discriminatorias dentro de sus instalaciones. "Harvard se compromete a combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia en su comunidad. El antisemitismo y la discriminación de cualquier tipo no solo son aborrecibles y contrarios a los valores de Harvard, sino que también amenazan su misión académica", se destacó en una comunicación dirigida al Departamento de Educación.

Pese a este pronunciamiento, el 15 de abril, Trump acusó a Harvard de apoyar el terrorismo y, sobre esa base, adelantó que podía suspender la exención impositiva de la que goza la institución.

"¿Quizás Harvard debería perder su estatus de exención de impuestos y tributar como una entidad política si sigue promoviendo una 'enfermedad' política, ideológica y de inspiración/apoyo al terrorismo? Recuerden, ¡el estatus de exención de impuestos está totalmente supeditado a actuar en el interés público!", escribió en su red Truth Social.

Sus palabras no se quedaron en mera enunciación. Ese mismo día, se conoció que el político republicano le retiró a la prestigiosa institución académica 2.200 millones de dólares correspondientes a subvenciones plurianuales y congeló otros 60 millones en contratos federales. Harvard respondió a las arremetidas con una demanda, luego de que trascendiera que el polémico pliego de exigencias gubernamentales aparentemente habría sido enviado a unas 60 universidades "por error".

¿El fin de una era?

El caso de la Universidad de Harvard, pese a no ser único, resulta relevante por varios motivos. En primera instancia, se trata de una institución académica de enorme prestigio global, reconocida por ser puntera en diversas áreas del saber, cuna de numerosos premios Nobel y sitio de trabajo de profesores de muy alto nivel en sus disciplinas.

Al mismo tiempo, se trata de un espacio también conocido por sus elevadas colegiaturas y por acoger en sus aulas a cohortes que luego han hecho parte de élites políticas e intelectuales, no solo dentro de los EE.UU.

Estas características aparentemente la harían virtualmente inmune a cualquier cuestionamiento, pero no ha sido el caso, lo que abre el compás para preguntarse si instituciones menos prestigiosas o más dependientes de los subsidios estatales no serán más vulnerables a las presiones e interferencias del gobierno, pues no todas podrán asumir las costosas demandas judiciales que entraña una pelea jurídica con el Estado en cualquier tribunal.

Desde otro costado, también está el contenido de las exigencias gubernamentales. Así, por ejemplo, se alude a categorías ambiguas como "compromiso" académico, a las que se contraponen otras nociones igualmente vagas como "comprometidas con el activismo", que en la práctica pueden resultar muy difíciles de evaluar o incluso devenir en abiertas persecuciones hacia quienes se muestren partidarios de causas y discursos que no gocen de la aprobación oficial.

Históricamente, la academia estadounidense ha acogido a pensadores de alto nivel cuyas ideas incluso van a contravía del discurso dominante. En tiempos del nazismo, universidades de EE.UU. contrataron a decenas de científicos y pensadores judíos. Más recientemente, personajes estimados polémicos como el lingüista Noam Chomsky, el filósofo marxista Slavoj Žižek, la política y filósofa Angela Davis o la antropóloga Gayle Rubin, han podido desarrollar deslumbrantes carreras en universidades estadounidenses.

Pero todo ello puede estar a punto de cambiar. Inclusive, para algunos, como el profesor de filosofía y experto en fascismo, Jason Stanley, EE.UU. ya vive bajo un "régimen fascista" y, por ese motivo, decidió renunciar a la Universidad de Yale y abandonar el país. Sus planes adoptaron forma definitiva cuando la Universidad de Columbia cedió ante las demandas del Gobierno.

"He trabajado con los estudiantes judíos progresistas en mi propio campus. Pero el gobierno usa cínicamente la acusación de antisemitismo contra los izquierdistas, hasta el punto de que Columbia obligó a jubilarse a uno de sus profesores más distinguidos. Entonces, ¿quién dice que esto no se extenderá?", manifestó Stanley en una reciente entrevista con BBC Mundo.

Para Stanley, lo que hoy sucede en su país es inédito y supera con creces las 'razzias' de períodos oscuros como el macarthysmo, con el agravante de que "las personas ajenas al mundo académico no entienden lo dramático que es esto", pues nunca antes se tomó la decisión de "intervenir un departamento académico por motivos ideológicos".

Otro tanto sucede con la "diversidad de puntos de vista". Aunque de entrada luce como una categoría que aboga por la pluralidad de las ideas, una condición básica dentro de cualquier universidad que se precie de serlo, no queda claro cuál es el límite que maneja el Gobierno de EE.UU. para distinguir un punto de vista académica y éticamente tolerable de uno que no lo es.

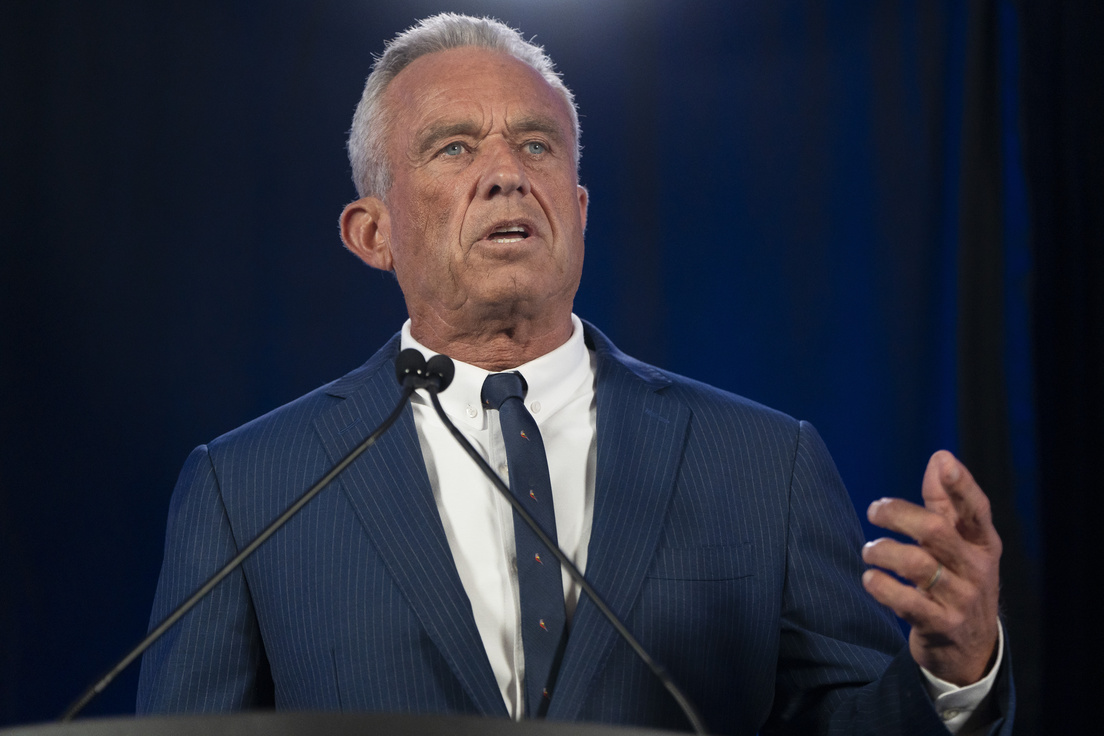

La preocupación no es infundada. Dentro de la Administración Trump hay funcionarios como el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., que mantienen posturas reñidas con la evidencia científica sobre asuntos como los beneficios de la vacunación o el autismo, cuyas causas prometió que se determinarían en un lapso irrazonablemente breve y que ha atribuido, sin pruebas, a factores ambientales.

De este modo, el resquemor que suscita la defensa de este tipo de posiciones en términos de su presentación como una opinión igualmente válida a otra que tiene fundamento en el saber, podría convertirse en una especie de ventana por la que se cuelen en las aulas universitarias ideas extremistas o carentes de soporte, solo porque están en concordancia con lo que desde un espacio gubernamental se estima correcto.

Las lecciones de la historia

La proscripción de opiniones y libros, así como el veto de personas no es para nada novedoso y sigue siendo una realidad en muchos lugares por variados motivos, incluido el religioso, con amplia tradición de censura. No ese ese el único motivo. Las razones ideológicas también han tenido peso.

No obstante, experiencias relativamente recientes en el devenir humano como la quema de libros y persecución de intelectuales judíos de los nazis, la "muerte de la inteligencia" decretada por el franquismo en España o la purga de universidades de personas e ideas calificadas como "subversivas" en las dictaduras del Cono Sur durante la década de 1970, son muestra palpable de a dónde puede llegar una política de Estado dispuesta a depurar el sistema de agentes que les resultan incómodos.

En todos los casos antes mencionados, las quemas de libros y la proscripción de ideas, devinieron rápidamente en feroz censura, en la persecución de miles, en el asesinato sistemático de quienes se consideró como anormales, peligrosos o disidentes; en el sufrimiento de millones de personas y en enormes heridas sociales que no acaban de sanar.

Así, la injerencia gubernamental en el seno de las universidades estadounidenses atenta contra la libertad de circulación de ideas, el debate académico honesto, la pluralidad de puntos de vista e incluso, contra la viabilidad de esas instituciones en el tiempo, pues se están condicionando las subvenciones al disciplinamiento de los académicos a las tesis del Gobierno de turno.

Desde otra perspectiva, con este movimiento, Trump parece estar intentando conseguir rápidamente un viraje ideológico dentro de universidades prestigiosas, en el entendido de que son espacios donde se forma mano de obra calificada de muy alto nivel, con condiciones para acceder a altos puestos dentro de compañías y del propio Estado. No son buenas noticias.

Zhandra Flores

Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente el punto de vista de RT.